メールが行き違いになった際の対処法は?原因や対策を解説

企業のSNS運用の始め方と成功させる5つのポイント

大企業から中小企業まで、SNS運用に取り組む企業が増え続けています。いずれの企業アカウントも、投稿やコミュニケーションを通じて、顧客とのつながりを強化しようと躍起になっていますが、膨大なSNS情報のなかで埋もれることなく、目指す成果を上げるには、どういった点に気を付ければ良いのでしょうか。

今回は、企業のSNS運用を成功させるための5つのポイントについて解説します。

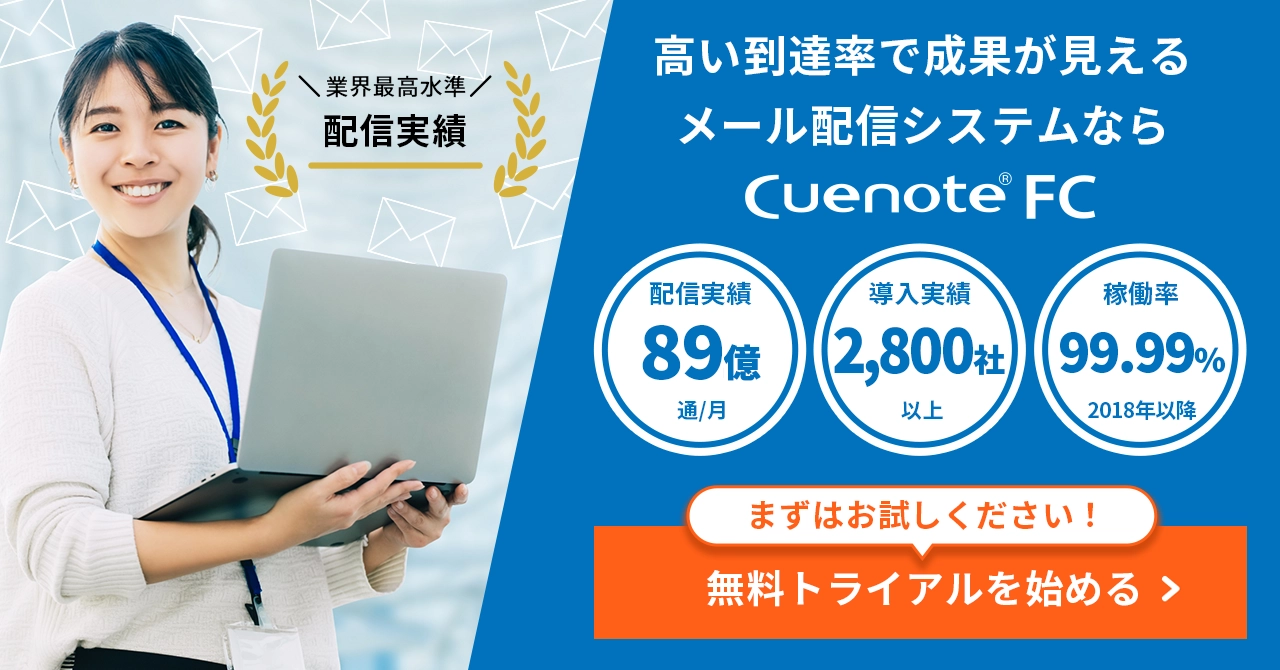

メールマーケティングを

Cuenote FCはハイスピードな大量配信を得意としながら、効果測定や自動処理も可能で大手企業にも選ばれるメール配信システムです。メールマーケティング機能も豊富で、配信数上限はなく送り放題です!

SNS運用とは?

SNS運用とは、企業や個人が自社やブランドの情報をSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を通じて発信し、フォロワーやユーザーとの関係を築いていく活動です。

主な業務内容としては、定期的な投稿やユーザーからのフィードバックへの対応、フォロワーとのコミュニケーションを通じてのエンゲージメント向上などがあります。

SNSマーケティングとの違いとは

SNS運用はSNSマーケティングの一部であり、マーケティング活動全体のなかでの役割を担っています。

SNSマーケティングは、SNSを活用して商品の宣伝やブランドの認知度を高めることを目的とした広範な活動であり、リサーチ、プランニング、施策の実行までを含みます。一方、SNS運用は、日々の投稿を通じてフォロワーとの関係を構築し、ブランドイメージを維持・成長させる部分にフォーカスします。

SNS運用を始める前に、SNSマーケティングの全体像を理解することが重要です。マーケティング戦略と整合性を持って進められ、効率的な目標達成につながります。

SNS広告運用との違いとは

SNS運用とSNS広告運用はよく混同されますが、これらは異なる活動です。SNS運用は、オーガニックな(自然な)フォロワー獲得やエンゲージメントの向上を目指し、日々の投稿やユーザー対応を行う活動です。一方、SNS広告運用は、広告を通じてフォロワーやユーザーに対してブランドや商品を露出し、認知を広げたり、特定のアクション(購入や問い合わせなど)を促したりします。

SNSアカウント運用とSNS広告運用を組み合わせて活用することで、より幅広い認知拡大やエンゲージメントの向上を図るケースも増えています。

SNS運用で期待できる成果とメリット

SNS運用は、自社のブランド力を強化したり、顧客との関係性を深めるために非常に有効な手段です。ここでは、具体的にどのような成果やメリットが得られるかを紹介します。

導入から運用までを簡単に進められる

SNS運用は、ホームページやWeb広告の制作・運営と比べて、専門的な技術を必要としない点が大きなメリットです。写真や文章、動画といったコンテンツを手軽に発信でき、情報検索も簡単に行えるため、導入のハードルは高くありません。

大がかりな準備も必要なく、企業はスムーズにSNS運用を開始することができます。

低コストでプロモーションできる

SNSは、無料または低コストで利用できるツールが数多く存在しており、プロモーションにかかる費用を大幅に抑えることが可能です。テレビCMや雑誌広告と比較すると、SNSは予算に応じた柔軟な運用が可能で、少額から始めることができます。

SNS運用が軌道に乗った後には、SNS広告やキャンペーンの実施など、企業のリソースに応じたステップアップも考えられます。

自社ブランディングの強化につながる

SNSは「情報拡散力」や「リアルタイム性」に優れており、これを活用すれば自社ブランドの認知度を大幅に向上させることができます。

頻繁に情報を発信することで、顧客に商品やサービスの特徴を効果的にアピールできるため、購買意欲の喚起やブランドイメージの強化につながります。

顧客と直接コミュニケーションできる

SNS運用では、顧客とのダイレクトなコミュニケーションが可能です。いいねやコメント、DM(ダイレクトメッセージ)を通じて、顧客と直接つながることができ、顧客のロイヤリティ向上や新規ファンの獲得にもつながります。

さらに、熱心なファンは自発的にSNS上で自社のサービスや商品を紹介してくれるため、口コミ効果によってさらなる認知度の向上が期待できます。

他のデジタル施策との併用で相乗効果が期待できる

SNS運用は、他のデジタル施策との相性が良く、併用することで宣伝効果を最大化することが可能です。

例えば、SNS運用とWeb広告、メールマーケティングを組み合わせることで、ターゲット層に対して一貫したメッセージを届け、ブランドの信頼感を増すことができます。あるいは、インフルエンサーを起用し、商品やサービスの話題性を一気に高めるという手法も有効でしょう。

自社のデジタルマーケティング戦略のなかでの役割を意識しながら、SNSならではの戦術を効果的に打ち出してください。

SNS運用の具体的な施策

SNS運用には、主に3つの施策があげられます。投稿、ライブ配信、そしてDM(ダイレクトメッセージ)です。それぞれの施策について詳しく紹介します。

施策1|SNSの投稿

1つ目はSNSの投稿です。SNSを通じた発信によってプロモーションを行ったり、ユーザーとの交流を生んだりします。 SNSの投稿には下記のような形式があります。

文章投稿型

文章投稿型は、主にX(旧Twitter)やFacebookなどで行われ、短い情報を素早く伝えるのに適しています。製品やサービスの簡単な説明やニュースを共有するのに有効です。

写真投稿型

InstagramやPinterestなど、ビジュアル重視のプラットフォームでは、写真投稿型が主流です。視覚的なインパクトが強く、ブランドのイメージ向上や商品の魅力を効果的に伝えることができます。

動画投稿型

TikTokやYouTubeなどの動画プラットフォームでは、短編動画や長編動画を投稿することで、より豊かなコンテンツを提供できます。特に製品の使用例やブランドストーリーを伝える際に有効です。

施策2|ライブ配信・ライブコマース

SNSライブ配信とは、リアルタイムで映像を配信する手法で、ユーザーと直接コミュニケーションを取ることができます。コストは担当者の作業時間のみで、商品の紹介やイベントの開催に適しています。

さらに、リアルタイムで消費者に商品の魅力を伝えながら購入を促すことも可能です。主流なライブ配信サイトには下記があります。

YouTube Live

YouTubeライブ配信は、Googleが運営するYouTube上でリアルタイムに動画を配信できるサービスです。

視聴者とリアルタイムで交流できる「ライブチャット」や、収益化が可能な「スーパーチャット」機能があり、企業にとってマーケティング活用の幅が広がります。また、配信を限定公開にして特定のターゲットに向けて発信したり、配信した動画をアーカイブして繰り返し活用したりすることも可能です。

特に長尺の動画に慣れたYouTubeユーザー層は視聴維持率が高いため、企業の詳細なメッセージを伝えるのに適しています。ただし、モバイル端末からの配信には「チャンネル登録者数50人以上(※2024年12月時点)」などの条件がある点は注意が必要です。

インスタライブ

インスタライブは、Instagram上でスマートフォンさえあれば簡単にライブ配信が可能な機能です。リアルタイムで視聴者と交流できるコメントや「いいね」機能、質問への即時回答などを通じて、ユーザーとの親密度を高めることができます。

また、インフルエンサーや関連企業とのコラボ配信により、新しい顧客層へのリーチやブランド認知拡大も期待できます。配信対象をフォロワーに限定することで、特に自社商品に興味を持つユーザーへ効果的な訴求が可能です。

Xライブ(旧Twitterライブ)

X(Twitter)ライブは、リアルタイムで動画を配信しながら視聴者と直接交流できる機能です。即時性が高く、視聴者からのコメントやリアクションを受け付けながらその場で回答できるため、エンゲージメントを高めるのに有効です。イベントのライブ中継や新商品発表、緊急時の情報共有に適しており、フォロワーとの関係構築が期待できます。

さらに、リアルタイムのQ&Aや投票機能を組み合わせることで、視聴者の関心を引きつけつつブランドの魅力を伝えることができます。コストを抑えながら即時性と双方向性を活かしたマーケティング手法として、多くの企業にとって効果的な選択肢です。

TikTokライブ

TikTokライブは他のプラットフォームと異なり、「おすすめ欄」機能を通じてフォロワー以外の潜在顧客にもリーチしやすく、認知拡大が期待できます。さらに、バックグラウンド再生が可能で、視聴者がアプリを閉じてもライブ配信を継続して楽しめる点が特徴です。

TikTokライブは収益化にも適しており、ギフティング機能(投げ銭)を活用して収益を得ることが可能です。この機能を効果的に活用することで、視聴者の応援や共感を収益に結びつけられます。

施策3|DM

DM(ダイレクトメッセージ)は、SNS上で特定のユーザーに直接メッセージを送る手法です。コストは担当者の作業時間のみで、顧客との深いコミュニケーションを図るのに効果的です。

各SNSプラットフォームによってDMの文字数制限や機能が異なるため、目的に応じた適切な使い分けが必要です。

下記では、各SNSプラットフォームのDM機能について紹介します。

X(旧Twitter)の場合

X(旧Twitter)のDM機能の文字数上限は、10,000文字と長文にも対応しています。最大20人までのグループ会話が可能で、グループチャットとしても活用できます。

また、相手がメッセージを開くとチェックマークが青に変わり、既読を確認することができます。ただし、DMを送れる相手は原則として相互フォローの関係が必要です。また、通話機能も搭載されており、グループでの通話もサポートしています。

Instagramの場合

InstagramのDM機能は、500文字までのメッセージ送信が可能です。既読機能もあり、相手がメッセージを開くと自動的に既読が付きます。複数の相手を一度に選んでメッセージを送ることができ、グループチャット機能としても利用可能です。

また、Instagramの機能である「ストーリーズ」への投稿にメッセージを送った際に、自動的にDMへ移行するのも特徴です。

Facebookの場合

FacebookのDM機能は「Messenger」アプリを通して利用され、文字数制限がないため、長文を送信したい場合にも適しています。Facebookユーザー同士であれば、友達でなくてもDMの送信が可能です。

また、最大50人まで参加できるグループ音声通話や、6人までのビデオ通話が可能で、ビデオ通話にはリアルタイムで使用できるエフェクトも豊富に揃っています。既読機能も備わっており、相手がメッセージを確認済みであるかをチェックできます。

各SNSの特徴とターゲット

SNS運用を成功させるためには、それぞれのSNSプラットフォームの特徴とターゲットを理解することが重要です。主要な6つのSNSについて、その特徴とターゲットを紹介します。

X(旧Twitter)

X(旧Twitter)は、短文での情報発信が主体のプラットフォームです。リポスト(旧リツイート)機能による情報拡散力が極めて高く、リアルタイムでの情報共有に強みがあります。長さが140秒までの動画も投稿可能です。

メインユーザーは20代で、ハッシュタグ(#)検索が可能です。

Instagramは、写真や動画など、ビジュアルコンテンツがメインのSNSです。ファッション、ライフスタイル、料理、美容など、視覚的にアピールできる分野に特化しています。

10代から30代の若年層や女性を中心としたユーザーに人気で、ハッシュタグ検索も可能です。企業のブランドイメージや商品プロモーションに非常に適したプラットフォームです。

Facebookには、特に30代以上のユーザーが多くみられ、アクティブユーザーは40代がメインです。実名登録なので炎上が少なく、ビジネスシーンでのコミュニケーションが多く交わされています。

企業は、企業ページを通じてフォロワーとの関係を強化し、信頼性を築くことが可能です。

LINE

LINEは、メッセージングアプリとして、幅広い世代の日本人に日常的に使われています。ビジネス向けのアカウントを利用すれば、クーポンやお知らせの配信などができ、顧客との1対1のコミュニケーションも可能です。

特に、実店舗を運営している企業にとっては、来店促進やキャンペーン告知に効果的なツールです。

YouTube

YouTubeは、動画コンテンツを通じて、広範囲のユーザーにアプローチできるSNSです。教育、エンターテイメント、製品レビューなど、幅広いジャンルのコンテンツが視聴されており、長時間視聴される傾向があります。

企業にとっては、製品の紹介動画や、ブランドのストーリーを伝えるための効果的なプラットフォームです。

TikTok

TikTokは、短時間の動画コンテンツに特化したSNSで、主に10代から20代の若年層に人気があります。独自の編集機能や音楽の使用が可能で、トレンドに敏感な若いユーザー層にリーチできるのが特徴です。

エンターテインメント性の高い動画や、バズを狙ったコンテンツが特に効果的です。

SNS運用の始め方

SNS運用を始める際には、計画的にステップを踏んで進めることが重要です。下記の手順に従うことで、効果的なSNS運用を開始できます。

ステップ1|目的を明確にする

最初に、SNS運用の目的を明確にすることが大切です。ブランド認知の向上、商品やサービスのプロモーション、顧客との関係強化など、企業の経営戦略に合った目的を設定しましょう。

目的が明確であれば、それに応じた施策やコンテンツ作成がしやすくなります。

ステップ2|ターゲットを定める

次に、SNSでどのようなターゲット層にアプローチするのかを決めます。ターゲットの年齢層や興味関心、行動パターンをしっかりと把握することで、適切なメッセージやコンテンツを届けることができます。

具体的なペルソナを設定し、その人に向けた情報発信を心がけることが重要です。一般的には、下記の項目について設定します。

| 項目 | 設定する内容 |

|---|---|

| 年齢 | 年齢を設定することで、より具体的にターゲット像をイメージできます。 |

| 性別 | ターゲットがどの性別かを明確にします。 |

| 居住地 | 都市、郊外、地方など、どこに住んでいるかを設定します。 |

| 職業(仕事内容・役職) | ペルソナがどんな仕事をしているのか、役職や業種なども決めておきます。 |

| 経済状況(収入) | 収入や家計状況を設定し、どの程度の購買力があるかを明確にします。 |

| 家族構成 | 独身か既婚か、子どもがいるかなどの家族構成を決めます。 |

| 興味・関心 | 趣味や関心があるトピック、好きなブランドやメディアなどを設定します。 |

| 価値観・ライフスタイル | ペルソナが大事にしている価値観や、日常の過ごし方を明確にします。 |

| 課題・悩み | どのような問題や悩みを抱えているか、またそれを解決するために何を求めているかを考えます。 |

ステップ3|使用するSNSを選ぶ

SNSごとに異なる特徴を理解し、自社の目的やターゲットに最適なSNSを選定します。例えば、視覚的なコンテンツに強いInstagramや、リアルタイムでの情報発信が得意なX(旧Twitter)など、使用するSNSによって投稿する内容やアプローチの仕方が変わります。

ステップ4|運用ルールを決める

効果的なSNS運用には、事前にルールを決めることが重要です。投稿頻度、トーン&マナー(コンテンツの雰囲気やスタイル)、返信のタイミングなどをあらかじめ設定しておくことで、企業のイメージを統一し、スムーズに運用を進めることができます。

チームでの運用の場合は、役割分担も明確にしましょう。例えば、下記のような役割があります。

主担当(SNS運用責任者)

SNS運用やコンテンツ制作における明確な戦略を立案し、計画の実行がスムーズに進むように管理します。また、リスクや権利関係に関わる部分での確認作業も行います。

現場実行者

SNSに投稿するコンテンツの制作や、キャンペーンの立案を担当します。長期的なコンテンツ戦略の策定をサポートする役割です。

制作担当

投稿に使用する画像や動画の制作、ライティングなどを担当します。この役割はデザイナーやライター、ときには外部委託で補完されることが多いです。

分析担当(データアナリスト)

SNSの効果測定を行い、KPI(重要業績評価指標)の達成状況を確認し、運用の改善策を提案します。データに基づいたフィードバックを行うため、運用の改善に貢献します。

ステップ5|計画的にコンテンツを作成し発信する

最後に、計画的なコンテンツ作成と発信を行います。SNS運用は短期的な成果を狙うのではなく、継続的に情報を発信してフォロワーとの関係性を深めることが大切です。

カレンダーを作成し、投稿のタイミングや内容を計画的に進めていくと効果的です。

SNS運用の注意点

SNS運用を行う際には、さまざまなリスクや問題に注意を払う必要があります。代表的な注意点を紹介しましょう。

炎上のリスクがある

SNS運用を行う際、企業は常に炎上リスクを意識しなければなりません。どんなに細心の注意を払っていても、思わぬ原因から投稿が炎上し、批判が殺到することがあります。炎上が起きると、企業の信頼度が低下し、ブランドイメージに大きなダメージを与えてしまいます。

実際の事例では、あるファッションブランドが行った広告キャンペーンが、紛争地域での破壊的な出来事を連想させるとして炎上しました。ビジュアルが不適切だとの批判を受け、SNS上ではボイコットを呼びかける声が広がり、批判的なハッシュタグがトレンド入りしました。

こうしたリスクを低減するためには、事前に「炎上しないための運用ルール」をしっかりと策定することが重要です。また、炎上が発生した場合の対応方法や、SNSで何が炎上の原因になるのかについて、事前に理解を深めておくことも必要です。

乗っ取りやなりすましに注意する

企業のSNSアカウントが不正ログインによって乗っ取られると、意図しない内容が投稿され、企業やブランドのイメージが損なわれる可能性があります。最悪の場合、それが炎上のきっかけになることもあります。

ある企業のInstagram公式アカウントが乗っ取られた事例では、アカウントが不正に操作され、意図しない投稿や機密情報の流出が発生しました。さらにパスワードや登録アドレスを変更され、アカウントにログインできなくなったため、被害への対処が遅れてしまいました。 これらのトラブルを未然に防ぐためには、基本的なセキュリティ対策を徹底し、アカウントの安全を確保することが大切です。

運用担当者への負担

SNS運用は一見すると簡単に思われがちですが、実際には継続的な労力が求められます。特に、SNSはリアルタイムでの対応が求められることが多く、運用担当者にかかる心理的および肉体的負担が問題視されることがあります。

場合によっては業務時間外でもSNSのチェックや投稿が必要になり、担当者の負担は大きくなりがちです。

このような負担を軽減するため、運用担当者の確保や、社内でのリソースが足りない場合は、外注することもひとつの選択肢です。外注業者としっかりと打ち合わせを行い、企業の目的に合った運用が進められるようにしましょう。

SNS運用が失敗するケース

SNS運用で成果が得られない場合、いくつかの原因が考えられます。下記では、失敗しやすいポイントを解説します。

自社本位の投稿が多い

SNSは、ユーザーが娯楽目的で利用するサービスです。プレスリリースや宣伝に偏った自社本位の投稿ばかりでは、ユーザーの興味を引きにくく、フォローされない傾向があります。

かしこまりすぎた発信やビジネス感の強い投稿は、ユーザーにとって魅力がなく、「毎日見たい」と思わせることができないでしょう。

SNSの利用者層と自社のターゲットがずれている

一見、自社に合ったSNSだと思っていても、実際にはターゲット層とずれていることがしばしばあります。ターゲット層のイメージが曖昧で、各SNSの特性をしっかり理解していないと、思わぬズレが生じてしまうことがあります。

フォローやいいね周りをしない・そればかりしている

SNS運用を始めたばかりの段階で、フォローやいいね周り(自分のアカウントを見に来てもらう目的で、さまざまなアカウントにいいねをして周ること)をせずに、自社の宣伝を繰り返す投稿だけしていても、認知は増えません。

一方で、フォローやいいねをしすぎてもペナルティを受けるリスクがあり、運用に悪影響を及ぼすこともあります。実際、Xのフォローやいいねには制限があり、短時間で過剰に行うとアカウントが一時的に機能制限される可能性があります。

- フォロー: 1時間に約250回を超えるフォローを行うと制限される可能性が高く、短期間での大量フォローは凍結リスクがともないます。

- いいね: 15分で50回以上、または1時間で200回以上のいいねを連続して行うと、アカウントが一時的に制限される場合があります。

制限されると24時間から数日間、フォローやいいねができなくなることがあるので注意が必要です。繰り返し制限されると、最悪の場合、スパム行為と判断され永久凍結のリスクもあります。

そのほか、自社のターゲット層と異なるアカウントをフォローしすぎると、効果的な集客に繋がりにくい点にも注意しましょう。

ユーザーとコミュニケーションを取らない

SNSは、ユーザー同士のコミュニケーションを重視するプラットフォームです。そのため、フォロワーとのコメントを通じた対話やフィードバックへの応答が大切です。ユーザーとの対話が不足すると、エンゲージメントが低下し、アカウントの影響力も弱くなってしまいます。

競合調査や分析を十分にできていない

業界や商品によって、支持される投稿は異なります。競合分析を行わずに自社のブランドイメージやターゲット像を優先してSNS運用を始めた結果、フォロワーやインプレッションが思うほど伸びなかった例も少なくありません。

また、SNSには反応が得にくい時間帯も存在します。競合他社の成功事例やトレンドの調査を怠ることは、費用対効果を下げる要因となるのです。

継続的に運用できていない

SNS運用において、継続的に投稿することは非常に重要です。週に1回の投稿ではリーチが広がりにくく、フォロワーの興味を維持することも困難です。

また、質が低い投稿ばかり続けてしまうと、SNSプラットフォーム側から「反応率が悪いアカウント」と判断され、リーチがさらに減少してしまう可能性もあります。

SNS運用を成功させる5つのポイント

SNS運用を効果的に進めるためには、いくつか押さえるべきポイントがあります。ここでは、成功に導くための5つのポイントをみていきましょう。

ポイント1|ユーザーのニーズを踏まえた投稿内容にする

SNSでの投稿は、ユーザーのニーズに合った内容を意識することが鍵となります。お役立ち情報やユーザーにとって価値のあるコンテンツはフォロワーに喜ばれやすく、信頼関係を築くのに効果的です。

例えば、製品の使用例や業界のトレンドに関する投稿には人気が集まります。また、機能的な価値(利便性や機能性)と情緒的な価値(感情に訴えるもの)をバランス良く取り入れると良いでしょう。

ポイント2|ユーザーと積極的に交流する

SNSはユーザーとのコミュニケーションが中心となるプラットフォームです。定期的にエゴサーチを行い、自社名や商材に関連する投稿に反応したり、ユーザーのコメントに対して積極的に返信することで、企業に対する親近感を抱いてもらいやすくなります。

このようにしてユーザーとの交流を深めることで、フォロワー数の増加やリーチ数の拡大が期待できます。

ポイント3|データ分析ツールを活用して改善を図る

各SNSには投稿のデータ分析ツールが搭載されています。このツールを活用して、投稿のパフォーマンスやフォロワーの動向を定期的に分析し、結果をもとに改善を図ることが重要です。

例えば、Xアナリティクスを活用すると、ポスト(旧ツイート)のパフォーマンスを詳細に分析することができます。具体的には下記のようなデータを確認できます。

- インプレッション数:

ポストがどれだけのユーザーに表示されたかを確認できます。これにより、投稿のリーチ範囲を把握し、どのポストが多くの人に届いているかが分かります。 - エンゲージメント数:

いいね、リポスト、返信、リンクのクリックなど、ユーザーがポストに対して取ったアクションを測定します。エンゲージメント数が多いポストは、フォロワーにとって興味深いコンテンツである可能性が高いです。 - フォロワー数の推移:

フォロワー数がどれだけ増減したかを確認できます。これにより、フォロワーの増加に寄与したポストや時期を特定しやすくなります。 - トップポスト:

特定期間内で最も多くのインプレッションを得たポストが表示され、成功した投稿の内容を分析する手がかりとなります。

※Xアナリティクスは、2024年6月のアップデートにより、プレミアムプラン以上の加入者限定の機能になりました。

また、Instagramインサイト(プロフェッショナルダッシュボード)は、投稿への反応、リーチ数、フォロワーの属性データなどが確認できます。プロアカウントであれば、誰でも無料で使えます。

- フォロワーとフォロワー以外:

コンテンツを見た人がフォロワーかフォロワー以外かを確認できます。 - インプレッション:

コンテンツが見られた回数が分かります。 - コンテンツタイプ別(リーチ順):

コンテンツタイプ別によるリーチ数(コンテンツを見た人数)をフォロワー/フォロワー以外で確認できます。 - トップコンテンツ(リーチ順):

指定期間に投稿されたコンテンツのうち、パフォーマンスの高い投稿を確認できます。 - リーチしたオーディエンス:

広告を含め、コンテンツを1回以上見たユニークアカウントの数が表示されます。 - プロフィールのアクティビティ:

ユーザーがプロフィールに対して行ったアクションの数です。プロフィールへのアクセス、ウェブサイトのタップ数、ビジネス住所のタップ数、電話するボタンのタップ数、メールを送信ボタンのタップ数、テキストボタンのタップ数が表示できます。

どの投稿が最もエンゲージメントを集めたかを把握し、同様の成功パターンを繰り返すことで、運用をより効果的にできます。競合他社のアカウントとの比較が可能な分析ツールも各種販売されているので、より詳細に調べたい場合は活用すると良いでしょう。

ポイント4|運用を継続する

SNS運用ではすぐに結果が出ることは少ないため、継続的に投稿することが大切です。毎日または定期的にコンテンツを投稿し続けることが、フォロワーの関心を引き続けるポイントです。

そのために、まず投稿計画を立てましょう。投稿カレンダーを作成し、いつどのような内容を投稿するかを事前に決めておくことで、効率的に運用することが可能です。また、1人ではなく、チームで役割分担をすることで、負担を分散させることができ、継続しやすくなります。

ポイント5|SNSとメルマガを連動させる

SNSには情報の拡散力がありますが、投稿がタイムライン上で埋もれてしまうことがあります。また、アカウント停止リスクがあるなどのデメリットも存在します。これを補うために、メルマガとの連動が有効です。

メルマガとは、メールマガジンの略で、登録した顧客や見込み顧客に定期的にメールで情報を配信する手法です。企業の商品やサービス、キャンペーン情報などを直接届けることができ、特定のターゲットに向けて深いコミュニケーションを図ることが可能です。

SNSは情報拡散を目的とし、メルマガはより深いコミュニケーションを図る手段として活用することで、双方の強みを生かした効果的なマーケティングが実現できます。

オススメのSNS運用会社

ROC社は、インスタ思考法2.0などSNS活用書の著者坂本 翔氏が代表を務める、SNS運用などを提供している企業です。多数の運用実績を持つオススメの企業です。炎上対策等、SNS運用には行うべきこともたくさんあるため、不安な方はぜひお問合せください。

まとめ

SNS運用は、企業のブランド力を高め、顧客との関係を深めるために有効な手段です。成功させるためには、ユーザーのニーズを理解し、継続的に質の高いコンテンツを提供することが求められます。

また、定期的な分析や改善を行いながら、ユーザーとのコミュニケーションを大切にすることがポイントです。適切なSNS運用を行い、より多くのファンを育成し、ビジネス拡大につなげましょう。

【2026年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説

【2026年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説

【2026年最新】メールマーケティングとは?基礎・KPI・効果最大化のコツを解説

【2026年最新】メールマーケティングとは?基礎・KPI・効果最大化のコツを解説

バイラルマーケティングとは?メリットや具体的な施策を解説

バイラルマーケティングとは?メリットや具体的な施策を解説

SNSマーケティングとは?メリットや手法、成果を上げるポイントを解説

SNSマーケティングとは?メリットや手法、成果を上げるポイントを解説

SNSにおけるエンゲージメントとは?計算方法や有効な施策も紹介

SNSにおけるエンゲージメントとは?計算方法や有効な施策も紹介

SNS×メルマガの連動で集客を上げる考え方をわかりやすく解説

SNS×メルマガの連動で集客を上げる考え方をわかりやすく解説

SNS戦略とは?立て方やポイントを徹底解説

SNS戦略とは?立て方やポイントを徹底解説

【徹底解説】SNS運用マニュアルの作り方

【徹底解説】SNS運用マニュアルの作り方