メールが行き違いになった際の対処法は?原因や対策を解説

メルマガのスマートフォン対策とは?スマホ読者に嫌われるメルマガの特徴も紹介

総務省の調査では、スマートフォン保有は9割を超えています。BtoCにおいて、メルマガ配信などの施策はスマートフォンを最優先にすべき状況です。

今回はスマホでメールマガジンを購読している読者にとって「嫌われるメルマガ」の特徴を5つご紹介します。

メールマーケティングを

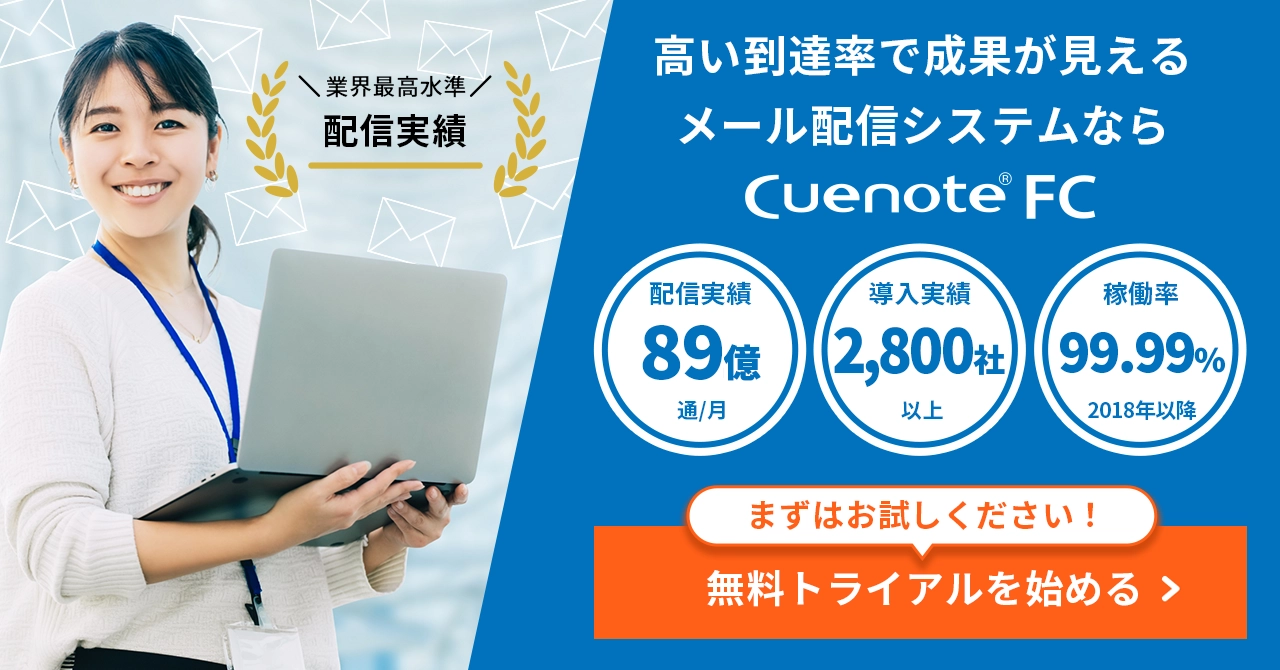

Cuenote FCはハイスピードな大量配信を得意としながら、効果測定や自動処理も可能で大手企業にも選ばれるメール配信システムです。メールマーケティング機能も豊富で、配信数上限はなく送り放題です!

スマートフォンでメルマガを送る前に、その特徴を知る

スマートフォンは以下の特徴があります。

- ディスプレイの横幅が狭く、機種により変わる

- マウス操作ではなく、指操作になる

- 通信状態が悪いや、通信制限がかかる場合もある

スマートフォンは、パソコンのディスプレイと比べて横幅が狭い傾向にあります。小さいものでは375px程度です。文字サイズによりますが1行あたり凡そ20文字程度までになります。

また指操作になるため間違えてタップしてしまうケースや、端末は外で扱うことも多いため、通信状態が悪い時や、契約により通信制限がかかる場合などもあります。

スマートフォンのメルマガで抑えるべきポイント

フォントサイズは15pt程度にすること

スマートフォンは横幅が狭く、デバイス自体も小さいことからフォントサイズには気を付ける必要があります。目安は15pt程度ですが、アクセスするユーザーに合わせて適宜調整すると良いでしょう。高齢者向けでは比較的大きく、かわいさを特長としたサービスで10代や20代に向けての場合は、小さい文字でも問題ないでしょう。

リンクボタンは、十分に余白を開けて誤操作を防ぐ

スマートフォンは基本的に指で操作します。片手かつ親指で操作することも多く、誤操作をしてしまうことも度々あります。そのため、ボタンなどは上下の間隔を十分に開けて誤操作を防ぐようにすると良いでしょう。

特にBtoCで商品を縦2列に並べていくレイアウトの場合には注意が必要です。

スマホ読者に嫌われるメルマガ5つの特徴

1.件名や送信元の表記にアルファベットが連なっている

日本国内においては、アルファベットなど日本語以外の文字列が連なっている場合には、スパムメールと疑われる可能性が高くあります。特に送信元名には日本語表記になるようにしましょう。

一方、サービスや企業名が英語の場合もあるでしょう。その場合には、カタカナなど日本語表記に変換することをオススメします。Cuenoteという製品の場合は「キューノート」と記載するなどの工夫が必要です。ただし、アルファベットがNGなわけではありません。文章のバランスを見て、適切に選択しましょう。

2.テキスト文の冒頭が飾り記号で埋め尽くされている

「■」や「◆」「★」、「―――」のような飾り文字等を連続して配置している場合は、注意が必要です。スマートフォンは横幅が狭いために、装飾によっては不必要な改行が行われ読み辛くなる可能性があります。

文字の抑揚をつけたい場合には、HTMLメールにして文字装飾を付けることや、適切に段落分けを行うと良いでしょう。スマートフォンの場合、縦長でも比較的スクロールされやすい傾向にあります。

3.HTMLメール文書内に謎の空欄がある

画像が本来配置される場所に、正しく表示されずに空欄となってしまうケースです。

原因としては2つ考えられます。

1つは、画像を呼び出し表示させるためのリンクが"相対パス"で記述されている場合。HTMLメール内に画像を配置する際は、表示エラーを防ぐため

- ○絶対パス img src=http://xxx.xxx.xx.xx/xxx/image-name.gif

- ×相対パス img src=xxx/image-name.gif

もう1つは受信者が利用しているメーラー側の設定に関わります。セキュリティ上の設定でHTMLメールの画像表示が許可されていないメーラー上で発生し、画像が本来入るはずの場所に空欄ができます。さらに、ただの空欄のみの場合は、"ALT属性"も記載されていません。

"ALT属性"とは、補足要素としての役割があり、HTMLメールで画像を表示させる場合に、その画像が一体何なのかをテキストで知らせます。例えば速度制限がかかってしまう受信者のモバイルデバイス上では、画像が全て表示されるのに時間を要してしまうケースがあります。この場合は本来画像が配置されている場所には何も表示されず、空白のままになってしまいます。

このようなケースを考慮し、ALT属性に画像の代替テキストを記載しておくことで、何の画像が表示されるのか受信側へ知らせる手助けになります。

スマホなどのモバイルデバイスのみならず、PCで受信した場合でも当てはまります。セキュリティ上HTMLメールの表示許可設定がされていない場合には、テキストパートまたはHTMLメールのテキストのみが表示される仕組みのため、ALT属性は必ず記載するようにしてください。

4.訴求ポイントがわからない

単調な見た目になりがちであるテキストメールと比較して、HTMLメールはカラフルにも華やかにも仕上げることができ、とても魅力的です。 しかし自由度が高いからといって、そのメールで本来一番伝えるべきポイントが不明瞭になってしまうメールも多々存在します。 遷移をたくさん配置しているのに、いまいち結果に結びついていない。。という場合は、一度思い切って1コンテンツに絞り配信してみてはいかがでしょう。

5.表示が崩れている

読みづらいメルマガはすぐに削除されてしまったり、表示崩れが続く場合は購読自体を解除されてしまうおそれがあります。 せっかく送ったのに、受信先のユーザーデバイスが古かったり、HTMLメールのコードを再現できないメーラーがあると表示崩れが発生します。

商談の際、「レスポンシブメールを送りたい」と希望されるご担当者もいらっしゃいます。しかしながら、レスポンシブタイプのHTMLメールをすべてのユーザーの受信環境に合わせて完璧に表示させることは、現実的ではありません。 また、コーディングには高度な技術を要し、外注する場合も高コストになることは避けられません。

HTMLメールを採用する際は、表示崩れしないかどうか、実際に多種多様なモバイルデバイス上での表示確認だけでなく、メーラーや組み合わせでの検証が必要です。

HTMLメールの表示崩れに関しては、モバイルデバイスや表現方法の多様化に伴って今後もついて回る課題です。

まとめ

配信先にきちんと届けることは大前提ではありますが、ストレスなく読んでもらえるよう、購読者に対する思いやりがあるメルマガであることも必須です。

読者離れを起こすメルマガになっていないか定期的に確認しましょう。

【2026年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説

【2026年最新】メール配信システム比較17選!種類や機能・目的別選び方を徹底解説

【2026年最新】メールマーケティングとは?基礎・KPI・効果最大化のコツを解説

【2026年最新】メールマーケティングとは?基礎・KPI・効果最大化のコツを解説