【2026年最新】メールマーケティングとは?最新調査から基礎やメリット・KPIなどを完全解説

【2026年最新トレンド】SMS送信サービス比較13選!選び方や比較ポイントについてわかりやすく解説

関連製品:

SMS送信サービスとは、携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)を用いて一斉送信や、SMS認証などシステムを経由したメッセージの送信ができるシステムです。

基本的には送信のみですが、提供サービスによっては送受信ができる機能も搭載されています。SMS送信サービスは、活用シーンは多々ありますが、主に以下の用途で使われます。

- SMS認証(本人認証):サービスのセキュリティ対策

- 重要通知:料金確定の連絡・支払督促・決済手続きなどのお知らせ

- 業務連絡:業務指示や緊急連絡など

- リマインドメール:飲食店等の予約での前日リマインドなど

- プロモーション:メルマガのようなキャンペーン訴求

当記事では、SMS送信サービスが幅広く利用されている理由、そしてサービスの選び方や詳細について、2026年最新状況を解説します。

成果が見えるSMS配信を

Cuenote SMSは1通6円からの業界最安水準の価格で、携帯電話の番号宛にメッセージを送信するSMS送信サービスです。専用ソフトは不要でPCや既存システムから簡単にSMSを送ることができ、ほぼ確実に読まれます!

SMS送信サービスとは?

SMS送信サービスとは、SMSを個別送信や一斉送信、SMS認証や効果測定など幅広い用途で送信できるシステムツールです。

そもそもSMSとは、「ショートメッセージサービス」のアルファベット頭文字を取ったもので、携帯端末の電話番号で短いメッセージを送受信することができるサービスです。国際規格のため、電話番号さえ知っていれば、世界中の携帯端末からテキストメッセージのやりとりができます。画像や動画などの添付はできず、基本的にはテキストのみの送受信が可能です。

SMS送信サービスでは、メール配信サービスのように主にPCから管理画面にログインし、送信リストの管理から一斉送信、効果測定など送信の一連作業を行うことができます。またAPI連携を行うことで、本人認証としてSMS認証や、重要通知の自動送信など既存システムと連携してさまざまな用途でご利用頂けます。

近年ではマーケティング・販促用途で使うケースも増えるなど、注目度が高いツールです。

なぜ、今SMS送信サービスが使われているのか?

多くの人が利用できる状態になったこと、そしてサービスの利便性が向上したことにあります。

モバイル端末の普及で、幅広い層に届けられるから

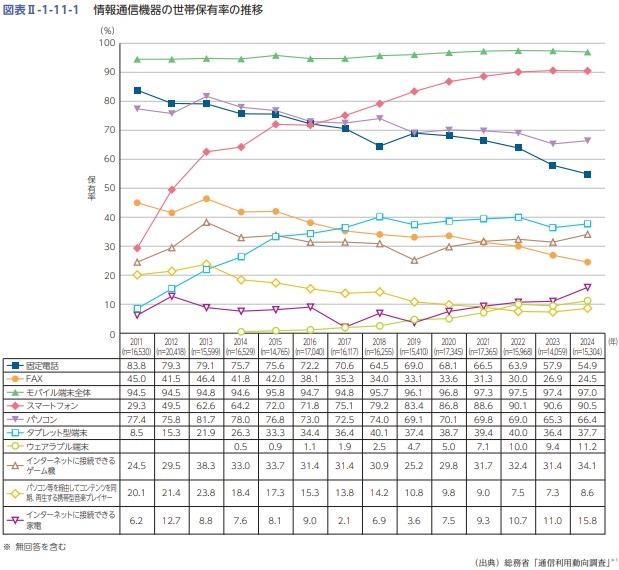

総務省が発行している「情報通信白書(令和7年度版)」内で紹介されている「情報通信機器の保有状況」では、日本国内の世帯のうち97.0%が何らかのモバイル端末(PC、スマホ、タブレット他)を保有しているという調査結果があります。

モバイル端末所持者が全員SMSを受信できるとは限りませんが、多くの人が利用できる裏付けと言えます。特にスマートフォンに限っては90.5%と非常に高い水準になっています。

スマホの普及により、チャット形式でやり取りが可視化できるようになり、メッセージングサービスとしての利便性が大幅に向上しました。

デジタルを活用する際に必要となるインターネットなどに接続するための端末について、2024年の 情報通信機器の世帯保有率は、「モバイル端末全体」で97.0%であり、その内数である「スマートフォ ン」は90.5%である。また、パソコンは66.4%となっている

出典:情報通信白書令和7年版

2011年のキャリア間送受信の実現をきっかけに、普及率や利用用途が拡大したため

SMSという通信規格自体は、国内では1996年から利用が開始されました。しかしながら、当時は同じ電話回線網の中でしか送受信ができない、つまりキャリアをまたいだ送受信が不可能であり、メッセージングサービスとして利用するには大きな制約がありました。

2011年にキャリア間でのSMSの送受信が実現したことをきっかけに、企業によるSMS送信サービスの提供・活用がスタートしました。キャリア間の送受信に対応・企業からのSMS送信サービス利用が可能になったことで、幅広いユーザー層に対し、手軽なメッセージング手段として活用できるようになりました。

このような経緯を経て、SMS認証や重要通知をSMSで受信したことのあるユーザーも増え、利用頻度や用途は増加傾向にあります。プロモーションや業務連絡などの用途においても、利用率が上昇してきています。

SMS送信サービスがビジネスシーンに適している理由

一斉送信できる

SMS送信サービスを使えば、メール配信サービスと同様、複数の宛先に一斉送信することが可能です。そのため、膨大な会員基盤を持った企業にも多く活用されています。SMS送信サービスを導入すると、メッセージの一斉送信に加え、予約配信や自動配信、送信結果の確認など、ビジネスにおいて便利な機能を使うことができます。

管理しやすく、セキュリティ対策となる

SMSは個別の携帯からも送ることができますが、送信履歴はその携帯のみに残るため、ブラックボックス化につながります。また承認機能などがないため、誤送信の危険性もあります。

一方、SMS送信サービスでは、PCから送信することができ、過去の送信履歴は管理画面で見ることが出来ます。また配信承認機能により、ダブルチェックをして送ることができるなど、個別送信と比べ、セキュリティレベルが向上します。

API連携ができ、自動送信など利用範囲が広い

SMS送信サービスの多くはAPI連携ができるため、2段階や本人認証手段として採用されているSMS認証の実施や、料金確定時の連絡など重要連絡を既存システムと連携して自動で送ることができます。

さらにIVR連携ができるサービスであれば、より、リーチできる範囲を広げることができます。IVRとは、「自動音声応答」のことで、予め登録しておいた音声を着信時システム側で自動応答・音声通知する機能です。SMSが利用できないユーザーに対しても、自動音声通知による本人認証で対応ができるようになります。

▶IVR連携について詳しく知りたい方はコチラ

SMS送信サービスの利用用途・活用シーン

本人認証(SMS認証)

SMSは元々、本人認証の用途で広く普及してきました。SMSを受信できるSIMが入った携帯電話は契約時にキャリア側の審査を経ており、本人以外が携帯電話を所持することは稀なため、「携帯電話番号」が「個人」と紐づいている可能性が非常に高いことから、SMSの認証精度は高いと言えます。

また、電話番号は個人で設定したIDやメールアドレスよりも短く、簡素であることが多いです。そのため入力作業が容易になる点も、本人認証の用途に適していると言えます。

SMS認証が増えた背景としては、金融庁等が金融機関に対して、深刻化していた不正送金対策のために「2要素認証」の多要素認証の導入を推奨・指導したことが大きな要因です。2要素認証とは、ログインの過程で2つの要素を使って認証を行うことです。例えば知識を要する知識認証がIDパスの認証の後、2つ目の認証が携帯を所持して利用する所有物認証であるSMSを使ったワンタイムパスワード認証を行うことです。現在、2要素認証は金融機関に関わらず様々な業界で広まっています。

ただし、SMSインターセプトと呼ばれる悪意を持ったアプリをダウンロードし、SMS権限を付与したまま使用するとSMSの文章が盗聴されてしまうリスクがあるなど、完全に安全とは言えないため、他の認証方式とバランスをみて導入することをオススメします。

業務連絡

例えば人材派遣会社では、従業員への業務指示や緊急連絡、新規採用者への面接の日時案内など、要点のみを伝えたい場合に簡潔なメッセージを送ることができます。プライベートで使用しているメールアドレスを知らない場合や、従業員と電話が繋がらないケースでも、SMSを送信すれば高確率でメッセージをみてもらえるため安心です。

リマインドメール

飲食店や宿泊施設、美容院やクリニックでは、顧客への予約前日のリマインドや、変更・キャンセルの手続用URL案内などを送るのに活用されています。また、公共料金や家賃等の督促通知等にも活用されています。SMSは開封率が高いという特徴があるため、重要なメッセージをタイムリーに見てほしいときに重宝されています。

重要通知

料金確定時の連絡・料金支払いの督促・決済手続きなど、重要な通知は、到達率・開封率が高く確実性の高いSMSは向いています。API連携をすることで、タイムリーに連絡することもできます。

プロモーションやキャンペーン告知

プロモーションやキャンペーンの告知は、実は現時点では国内よりも海外で普及している用途です。国内では、プロモーションやキャンペーンは画像や動画ファイルを添付し、HTMLメールが送れる「メルマガ」が主流であるため、実際に販促系のSMS送信を受信したことがあるという方も、多くはないかもしれません。

しかし近年では、SMSの特徴である開封率の高さが注目を浴び、メルマガやDMのレスポンス効果を補完する目的でSMS送信サービスを導入するという事例は増えてきています。ECショップなどのキャンペーン通知にも使われることも多いです。

そもそもSMSの特徴とメリットとは?

ビジネスシーンで利用頻度が高いSMS送信サービスですが、そもそもSMS自体にさまざまなメリットがあります。

開封率が高い

一般的に、メールの開封率は20~30%と言われていますが、SMSの開封率は90%以上と非常に高いと言われています。

SMSは(国内直収接続の場合)電話と同様に、送信された瞬間にキャリアの通信設備を通じ相手方に届けられます。ユーザーには新着SMSを知らせる通知がプッシュでなされ、スマホの場合はポップアップメニューなどでメッセージの冒頭部分(2行程度)も併せて表示されるため、高い注目度が期待できます。

専用アプリ不要/電話番号のみで送受信できる

SMSは、送受信のために別途アプリをインストールしたり、サービスに登録する必要はありません。携帯電話の標準機能として搭載され国内キャリアの電話回線を利用するほぼ全ての端末に届けることができます。フィーチャーフォンの利用比率が高いシニア層に対しても有効で、ユーザーの世代を問わないのも特徴の一つです。

幅広いユーザー層にリーチしやすい

SMS送信はメール送信と同様にスマホ・携帯電話を持つほぼ全ての人にメッセージを送信できるため、圧倒的なリーチの広さを誇ります。加えて、メールのようにセールス目的のメッセージが届くことはまだ少なく、特定の用途でピンポイントに配信されることが多いため、他の通知に埋もれず高確率でメッセージを見てもらうことが可能です。

電話番号は変更機会が少ないためメッセージが届きやすい

上記で説明したSMSの特徴も、もちろんSMS送信サービスを活用することのメリットとなり得ます。その上で、特筆すべきメリットは、電話番号は変更機会が少なく、メッセージが届きやすいことです。これは皆様ご自身の感覚としても理解しやすいかと思いますが、電話番号はメールアドレスよりも変更機会が少ないのが特徴です。例えば、携帯キャリアのメールアドレスの場合、キャリアを変更すると@マーク以下のドメインが変わってしまいますが、電話番号は変更されません。

SMS送信サービスの主な機能

個別送信/一括送信

SMSの個別送信と、複数まとめて一括送信の選択ができる機能です。宛先は手動で都度入力するほか、CSVファイルをアップロードして自動入力することも可能です。

全キャリア共通660文字対応

特に一括送信する場合、受信者の携帯キャリアはさまざまですよね。この機能があれば、キャリアを問わず660文字の長文配信が可能です。URLを複数挿入したり、重要な情報を詳細に記載することが可能になります。

URL自動短縮

メッセージ内のURLを短縮して送ることができる機能です。短縮されたURLは視認性も良く、メッセージの文字数削減に伴いコストの削減にも繋がります。

属性差し込み

一斉送信の際、送信するメッセージ内に送信先番号ごとに異なる情報(名前など)を差し込んで送ることができる機能です。これは会員基盤を持つサービス業や小売業の方におすすめです。氏名等の情報はもちろん、会員ステータスや保有ポイント、各種期限など送信先ごとに異なる情報を差し込むことができます。パーソナライズされた配信はより開封率が上がり、効果的です。

全キャリア直収接続

国内主要4キャリアと直接接続してSMS送信する機能です。そのため高品質であり、99%以上の高い到達率が見込めます。

API搭載

APIはアプリケーションの開発を容易にするためにOS などのプラットホームにあらかじめ備えられたソフトウエア資源と定義されています。APIが搭載されているサービスを選ぶと、自社の既存システムと連携したメッセージ送信や本人認証などが容易になり、開発工数やスケジュールの短縮になるメリットがあります。特に近年もっとも普及し、ノウハウが世界中で共有されている「RESTful仕様」のAPIがおすすめです。

IVR連携

IVRとは、自動応答・音声通知の機能で、予め設定したテキストを音声ファイルとして生成し、音声通話により通知を行うことができるものです。SMSを活用した本人認証の際に発行される認証番号(4桁の数字等)など、通知したい情報を音声化することで、音声発信によりユーザーが受け取れるようにします。

双方向SMS

SMS送信サービスは、名の通り「送信」がメインのサービスですが、送受信ができる機能もあります。お客様に対して前日の予約確認を送ったタイミングで日程の変更を希望された場合や、重要な連絡・業務連絡で、すぐに返信を求める場合においては、送受信ができると受信者・送信者ともに利便性が向上します。

ただし、オプション機能になっている場合が一般的です。サービス選定時には料金体系などを確認しましょう。

SMS送信サービスを選ぶ際のポイント

SMS送信サービスを提供している企業は複数あり、価格や機能はさまざまです。選ぶ際のポイントをいくつか紹介しますので、ぜひ参考にして自社にマッチしたサービスを選んでみてください。

| SMS送信サービスを選ぶ際のポイント | 具体的な確認事項 |

|---|---|

| 通信キャリアとの接続方式 | 国内の携帯キャリアと直収接続のサービスを選びましょう。 |

| 必要な機能が備わっているか | SMSの利用用途を明確にしたうえで、どのような機能があるか確認しましょう。 |

| セキュリティ要件を満たしているか | 通信の暗号化・IPアドレス制限・認証資格の3点をチェックしましょう。 |

| サポート体制はどのようになっているか | 導入前後のサポートは受けられるか、電話のサポートがあるか確認しましょう。 |

| CRMと連携しているか | CRMを利用している場合、連携しているか、していない場合は連携方法を確認しましょう。 |

通信キャリアとの接続方式

これは、日本国内のキャリア携帯を持つユーザーに向けてSMSを送信したいときに重要な要素です。「国内キャリアと直接接続」されているサービスは、そうでないサービスと比較して高品質であり、到達率も高いという特徴があります。

海外事業者が提供しているサービスや、国内でも携帯キャリアと直接接続していないサービスもありますが、SMSを確実に届けたいのであれば「国内携帯キャリア(docomo、au、softbankや楽天モバイル)と直接接続したSMS送信サービス」を選ぶのが良いでしょう。

導入したいサービスが「直接接続か否か」は、サービスサイトに記載されている場合が多いです。国内4キャリア直接接続と記載があるか確認するようにしましょう。

必要な機能が備わっているか

SMS送信サービスの導入により自社がやりたいことを実現させるための機能があるかを確認しましょう。

特に、APIを用いた外部連携機能があるか、1つのアカウントで複数部門管理できる機能があるか等は重要な決め手となることがあります。あらかじめSMS送信業務に携わる部署やチームから情報を収集することも重要です。

誤配信抑制機能があるかも要チェック!

誤配信は個人情報流出にもつながるため、特に注意が必要です。SMS配信サービスでは、上長などの承認を得ないと配信できない「承認機能」や、何らかの理由で電話番号の持ち主が変わった可能性がある場合に送信先から除外する「他人接続判定機能」などを提供している場合があります。

特に重要な情報をSMSにて送信する場合には、できる限り誤配信を抑制するシステムがあるものを選ぶとよいでしょう。

セキュリティ要件を満たしているか

情報セキュリティ対策についてチェックすべき項目は以下の通りです。

通信の暗号化

通信中のデータを暗号化することは、今の時代では当たり前のことですよね。暗号化に対応していないと、SMS送信サービス上でのやりとりの中に機密事項や個人情報に該当する可能性がある情報が含まれていた場合に、データが盗聴されてしまうリスクがあります。

IPアドレス制限

IPアドレス制限とは、SMS送信サービスの運用者が事前に指定したIP(サーバー)のみ管理画面へのアクセスを許可するものです。そのため不正アクセスを未然に防ぎ、社内関係者以外からアクセスされるリスクが低下します。また、定期的にアプリケーションの脆弱性検査を実施することや、IPS(不正侵入防止システム)を採用することで、外部からの不正侵入や攻撃を検知・遮断することができ、安心して利用できます。

認証資格

認証資格とは、該当のサービスがセキュリティ要件を満たしていることを認証する、いわば証明書のようなものです。要件は第三者機関によって定められ、個人情報取り扱い等の条件を満たした場合にのみ付与されます。

サポート体制はどのようになっているか

サポート体制は各社によって異なります。まずはサービス導入前後にサポートが受けられるかを確認し、サポートデスクの稼働時間や、メールのみでなく電話受付があるか等を確認しましょう。特に導入後は、サービスの使い方や機能に関する問い合わせをする可能性が出てきます。

CRMと連携しているか

SMS認証など自動で送信する用途ではなく、カスタマーサポートや営業などから個別送信する場合には、顧客関係管理ツールであるCRMと連携することで、CRMにある情報を元にそのまま配信することができるため、業務効率化や誤送信防止などにもつながります。

API連携ができれば、多くのCRMと連携することができますが、サービス連携ができていれば、APIを利用することなく連携が可能です。代表するツールとしてSalesforce やkintoneが挙げられます。

各社のサービスの機能比較表

まずはSMS送信サービスを取り扱う各社の機能比較表をご紹介します。必要な機能が備わっているかどうかを確認するのにお役立てください。

各社の比較表はこちらより拡大できます。

※2026年2月時点、当社調べの情報となりますのでご了承ください。

おすすめのSMS送信サービス13選

Cuenote SMS

「Cuenote SMS」は660文字の長文送信やIVR連携などの機能を備えた国内4キャリアと直接接続のサービスです。導入実績は2,800件を超え、到達率は99.9%に達し、個別送信と一括送信の両方に対応しています。

パソコンから簡単に送信できるだけでなく、RESTful APIを標準搭載しているため外部システムとの連携も容易です。料金は成功課金制で料金は1通6円からと業界最安値水準であり、初期費用も必要ありません。

またkintoneやSalesforceとも連携しています。

| 導入企業 | Cuenoteシリーズ累計:2,800社 |

|---|---|

| 料金 | 1通6円~ |

| 特長 | RESTfulAPI搭載、1契約で複数部門で活用できる複数部門管理機能搭載 |

空電プッシュ

「空電プッシュ」はNTTのグループ会社が提供するサービスです。国内4キャリアとクローズドなネットワークによって直接接続を行い、送信可能数は1時間あたり193万通、到達率は99%で、さまざまな企業や自治体に導入されています。

24時間365日の電話サポートを受けられるのに加え、IDS(侵入検知システム)やデータの暗号化保存、なりすまし防止のための送信元番号指定など、安全性を重視したセキュリティ対策が実施されている点も特徴です。

| 送信可能数 | 1時間当たり193万通 |

|---|---|

| 料金 | 非公開 |

| 特長 | 携帯番号の契約者変更の可能性がある場合の自動停止機能あり |

メディアSMS

「メディアSMS」は7,000社を超える企業に導入されているサービスです。国内4キャリアとの直接接続により99.9%の到達率を実現しています。

IVR連携、短縮URL、予約送信や再送信機能といったSMS送信に必要な機能を備え、一斉送信のほかユーザーとの双方向のやりとりも可能です。初期費用および月額基本料は無料で、使った分だけ費用が発生する従量課金制が採用されています。

| 導入企業 | 7,000社 |

|---|---|

| 料金 | 従量課金※額は非公開 |

| 特長 | 月額基本料なし、双方向SMS可能 |

絶対リーチ!SMS

「絶対リーチ!SMS」は360万通/時の配信スペックと、到達率99.9%の実績があり、7,000社以上の企業で利用されているサービスです。基本的な機能だけを備えたシンプルなプランから多機能なプランまで、多彩な料金プランの中から業種や利用目的によって選べます。

インターフェースは使いやすさに重点が置かれているため、専門的なIT知識を持たない人でも運用が可能です。

| 導入企業 | 7,000社 |

|---|---|

| 料金 | 従量課金※額は非公開 |

| 特長 | プランの種類が多く、業種・利用目的で選べる |

SMSLINK

「SMSLINK」は、シンプルで直感的な操作ができることと、業界最安水準を目指した料金体系が特徴のサービスです。1通6円からの従量課金制で、用途や目的に合わせて選べる3つのプランが用意されています。

機能面では外部システムと連携可能なAPIタイプと、ブラウザから操作するWebタイプの2種類があり、用途や配信数などによって選べます。導入社数は7年で3,500社超です。

| 導入企業 | 3,500社 |

|---|---|

| 料金 | 1通6円~ |

| 特長 | 送信元番号表示の方法により3つのプランを選べる |

KYUSMS

「KYUSMS」は国内4キャリアのほか、主要な海外キャリアにも直接接続しているサービスです。毎時10万件以上の送信が可能で、配信状況や結果を分かりやすい管理画面でチェックできます。

IVR連携やトラッキング機能が標準装備となっているため、本人確認からプロモーションまで幅広く利用でき、大手企業のみならず自治会・町内会にも導入されています。

| 導入企業 | 4,200社以上 |

|---|---|

| 料金 | 初期費用0円、従量課金※額は非公開 |

| 特長 | 大企業から自治体・町内会の導入実績あり |

KDDI Message Cast

「KDDI Message Cast」はKDDI株式会社とSupership株式会社が共同運営するサービスです。通信事業者としてのノウハウを生かした運用や24時間365日の監視など、安心感を重視した体制を構築しています。

配信方法は、開発不要の入稿ポータルまたはAPI連携の2種類で、自社に合った方法を選択可能です。SMSのほか、最大2,730文字の長文や画像のやりとりが可能な「+メッセージ」への配信にも対応しています。

| 導入企業 | 非公開 |

|---|---|

| 料金 | 初期0円。1通当たりの費用9.35円(税込)~ |

| 特長 | +メッセージへの配信にも対応 |

バンソウSMS(旧:fonfunSMS)

「バンソウSMS(旧:fonfunSMS)」は到達率99.9%、1,000社を超える導入実績があるサービスです。SMSの一斉送信や個別送信が可能なだけでなく、Webページ制作機能があり、SMSから誘導するためのページを簡単に制作できます。

専任担当者による支援体制が構築されているため、導入時はもちろんのこと、運用開始後も個別サポートを受けられるのが特徴だといえるでしょう。配信作業を代行するオプションサービスも提供されています。

| 導入企業 | 1,000社 |

|---|---|

| 料金 | 非公開 |

| 特長 | 配信作業を代行するオプションサービスも提供 |

SMS HaNa

「SMS HaNa」はインターフェースの使いやすさを重視したサービスです。既存システムと連携できるAPIタイプと、パソコンから配信できるWebタイプの2種類が提供されています。

国内4キャリアとの直接接続により到達率は99%以上で、1度の操作で50,000件の一斉送信が可能です。発信者番号の設定や追加が無料で利用でき、初期費用もかかりません。

| 導入企業 | 3,000件以上 |

|---|---|

| 料金 | 非公開 |

| 特長 | 双方向の送受信にも対応 |

SMSコネクト

「SMSコネクト」は2010年に提供が開始されたサービスです。配信方法はAPI連携とWebの管理画面経由の2種類があり、双方向の送受信にも対応しています。管理画面は直感的に操作できるデザインで、SMS送信に専門知識を必要としません。

IVR関連の機能も多く、IVR発信およびIVR着電のほか、電話をかけてきたユーザーに対しSMSを送信するサービスも提供しています。

| 導入企業 | 10,000社以上 |

|---|---|

| 料金 | 初期費用0円、1通当たりは不明 |

| 特長 | 発信者番号の設定や追加が無料で利用可能 |

SMS Publisher

「SMS Publisher」は、メール配信システムで実績のある「エンバーポイントホールディングス株式会社」が提供しているサービスです。 「SMS送信プラン(送信のみ)」と「SMS双方向プラン」「SMS認証プラン」の3つに分かれています。

| 導入企業 | 不明 |

|---|---|

| 料金 | 不明:送信通数・オプションによって変わる |

| 特長 | プランが3つに分かれている |

WEBCAS SMS

「WEBCAS SMS」は、メール配信システムも提供している企業です。API経由でメールと SMSを使い分けた配信が可能です。SMS送信部分では、SMS認証なども行え、セキュリティでは2要素認証やオペレーター権限で個人情報がマスク表示設定できるなどの機能があります。

| 導入企業 | シリーズ導入実績10,000社超 |

|---|---|

| 料金 | 不明 |

| 特長 | メール配信と併用可能 |

CM.com Japan 株式会社のSMS送信サービス

「 CM.com Japan 株式会社のSMS送信サービス」は、世界199ヵ国に配信することが可能なサービスで、世界規模で導入が進んでいるサービスです。Outlook、Gmailなどで使用しているアドレスを差出人としてメールからSMSが配信可能です。

| 導入企業 | 世界30,000社日本500社 |

|---|---|

| 料金 | 10.288円/通~ |

| 特長 | オプションで+メッセージやLINE通知なども送信可能 |

SMS送信サービス導入時の注意点

文字数制限がある

SMSには文字数制限があるため、要点を絞る必要があります。

またSMS送信サービスには、文字数を余計に割くリンクURLを自動短縮する機能が搭載されているサービスがあります。不要な文字数を抑えて効率的に送ることができます。また2011年頃より前の古い機種などによっては全角70~140文字程度までしか送れないケースもあります。

画像や動画ファイルを添付できない

一般的に、携帯に標準搭載されているSMSにおいては、画像や動画、音声等の添付ファイルを送ることができず、テキストのみの送受信となります。(※個人間であれば、標準搭載のSMS送信機能以外の「SMS送信アプリ」を使用して画像等を送ることはできます)

テキストのみというSMSの性質を理解していれば、必ずしもデメリットになるわけではありません。サービス業の場合はリマインドメールを送る際や、派遣社員・アルバイトへの簡潔な業務連絡や通知など、シンプルなメッセージを送ることに適しています。

オプトイン(本人同意)が必要

SMSを一斉送信する際にはオプトイン(本人同意)をとる必要があります。

普段メルマガを運用している方はすでに聞きなじみがある言葉かと思いますが、SMSを送信する際にも「特定電子メール法(特電法)」と呼ばれる法律に準拠する必要があります。特電法は、SMSを含む電子メッセージを送信する際に適応される法律のことで、簡単に言うとユーザーが「この事業者からの情報を受け取るかどうか」を判断し、同意した人にのみメッセージが送れるようになるというものです。

オプトインについて詳しくは「SMS送信するにもオプトインは必要?」の記事もご参照ください。

SMS配信サービスの2026年のトレンドは?

SMSの進化版、RCSとは?

SMSの進化版としてよく言われている、RCSというサービスがあります。宛先が電話番号であるという点でSMSとRCSは似ているサービスですが、RCSではテキストメッセージだけでなく、動画や画像などのファイルも送ることができます。

2024年には、Apple社がRCSメッセージングのサポートをiPhoneに追加されたため、注目が集まっています。また直近では対応するSMS送信サービスも増えています。

▶RCSについて詳しく知りたい方はコチラ

郵便料金値上げによるペーパーレス化でSMS利用も増加?

人手不足や環境問題への配慮からペーパーレス化が進んでいる中、2024年10月には郵便料金が値上げされ、「はがき」では63円から85円になり、1年以上経過しました。「はがき」は用意する手間、投函する手間など送信する以外の業務も多くかかります。重要通知などにも向いているSMSは、1通8円程度で送ることができ、Web上で作業が完結するため、コスト削減に加え、送信業務の効率化も行えます。今後も、さらに紙からデジタルへの流れが加速していくことでしょう。

もし、「はがき」などの送信にお悩みの方はSMS送信サービスへの乗り換えを検討してもよいでしょう。

▶郵送コスト削減とSMS送信サービスの関係について詳しく知りたい方はコチラ

まとめ

これまで述べてきた通り、SMSは「90%以上の圧倒的な開封率」と「リーチできる範囲の広さ」の強みがあります。そのため、SMSは本人認証や重要通知など多数の活用方法があります。今後も新しい用途が生まれてさらに普及していくことが期待されているサービスです。

開封率やリーチ範囲の広さの理由としては、SMSは携帯電話に標準搭載されている機能であるため「受信時にポップアップ画面に通知が表示され、見落とされる可能性が非常に低い」こと、電話番号を使用してメッセージの送受信を行うため「携帯端末を所有するほぼすべての人に、半永久的にメッセージを送ることができる」ことが挙げられます。

特に本人認証の用途では、「2要素認証(設定したID認証+SMSを使ったワンタイムパスワード認証)」が多くの業界で広がりを見せています。今後はプロモーションやキャンペーンの告知にも広く普及していくことが見込まれ、現在主流であるメルマガやDMをより効果的に活用するためのツールとしても注目を浴びています。

本コラムを通して、SMS送信サービスの特性を正しく理解した上で、自社のサービスの発展にお役立ていただけたら幸いです。

![]() キューノート エスエムエス

キューノート エスエムエス

SMS(ショートメッセージサービス)送信サービス、Cuenote SMS(キューノート SMS)は、携帯・スマートフォンを持っているユーザー全てに携帯電話網を利用したSMS送信が高速・確実に行える法人向けのSMS送信サービスです。開封率は90%以上という圧倒的な開封率の高さと、電話番号宛にメッセージを送れる利便性の高さが強みです。国内最高水準のメッセージングソリューションを手掛けるユミルリンクが培った配信技術と高次のセキュリティで、本人確認(SMS認証)や決済通知、督促連絡、業務連絡、プロモーション用途等、様々な用途でのSMS活用をサポートいたします。

SMS認証とは?仕組みやメリット・導入方法やリスクまで完全解説

SMS認証とは?仕組みやメリット・導入方法やリスクまで完全解説

iMessageの料金は?ビジネスで利用するなら知っておきたい注意点!

iMessageの料金は?ビジネスで利用するなら知っておきたい注意点!

ショートメールがビジネスで大活躍!メリットや具体的な活用事例を解説

ショートメールがビジネスで大活躍!メリットや具体的な活用事例を解説

SMSが届かない・送れない原因とは?送信者側・受信者側の対策を徹底解説!

SMSが届かない・送れない原因とは?送信者側・受信者側の対策を徹底解説!

MMSとは?SMSとの違いや特徴、料金を比較しながら解説!

MMSとは?SMSとの違いや特徴、料金を比較しながら解説!

SMSとは?メリット・デメリットやメールとの違い、ビジネスでの効果的な使い方も解説

SMSとは?メリット・デメリットやメールとの違い、ビジネスでの効果的な使い方も解説

IVR連携(自動応答・音声通知)について解説

IVR連携(自動応答・音声通知)について解説

SMS認証(認証コード)が届かない?原因と解決策をご紹介!

SMS認証(認証コード)が届かない?原因と解決策をご紹介!